やさしいデジタルひだを始めます!

社会福祉法人吉城福祉会及び社会福祉法人神東会の地域貢献事業として、やさしいデジタルひだという取り組みを始めますー!

やさしいデジタルひだとは?

地域の介護・障がい・福祉・保育(及び将来的には、教育・市民活動を含む)に関わる方々が、 「誰一人取り残さない、人にやさしいデジタル化」を一緒に考え、 情報共有・相談・学び合いをするためのコミュニティです。

地域共生社会とは、誰も取り残されることなく、縦割りを超えた支援が広がるなかで、支える側にも支えられる側にもなり、地域に出番があって元気になれる社会を指します。

やさしいデジタルひだは、その理念をデジタルに当てはめ、誰も取り残さず、立場を超えて支え合い、地域に新しい出番とつながりを生み出す「デジタル版の地域共生社会」を目指しています。

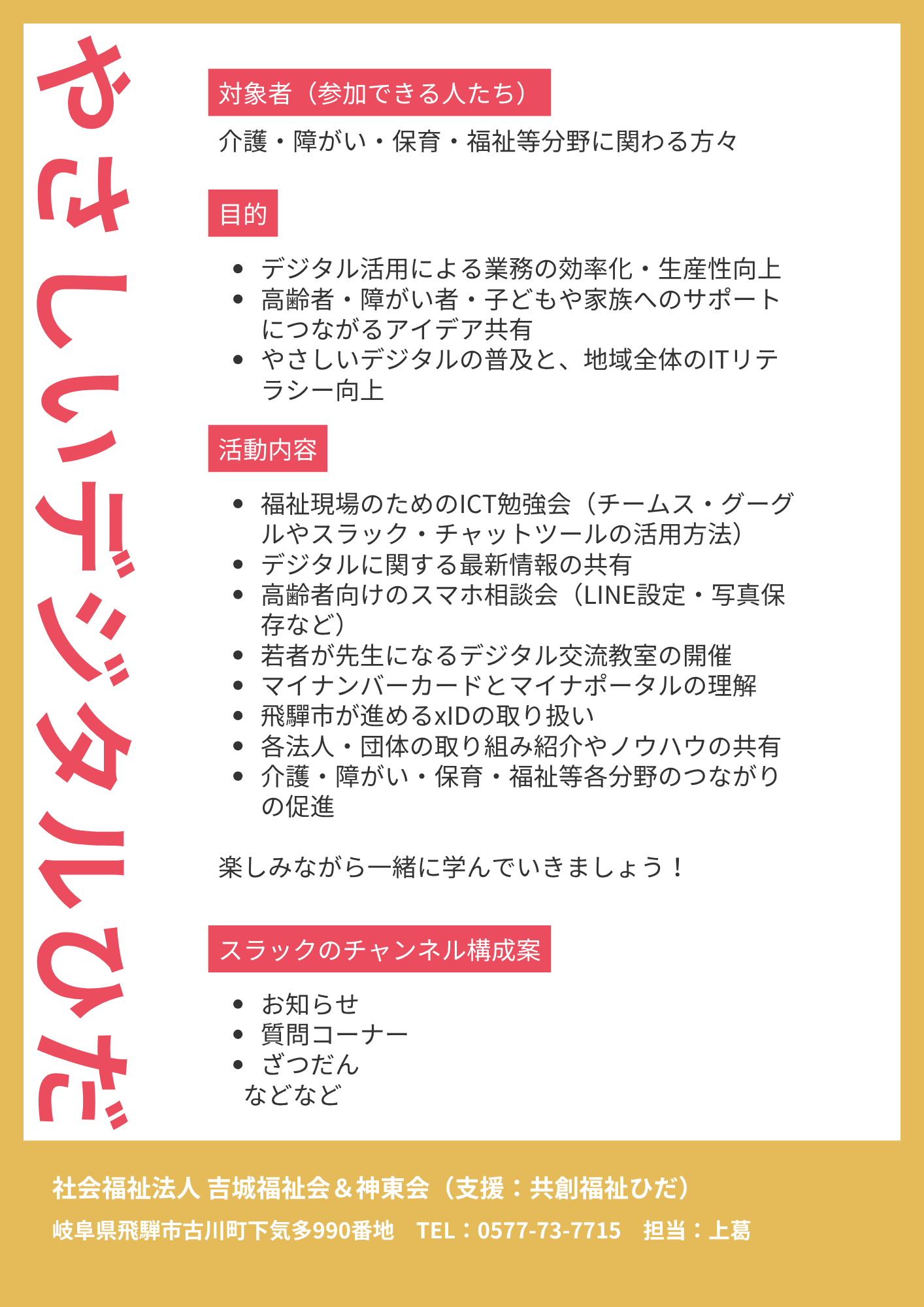

目的

- デジタル活用による業務の効率化・生産性向上

- 高齢者・障がい者・子どもや家族へのサポートにつながるアイデア共有

- やさしいデジタルの普及と、地域全体のITリテラシー向上

活動内容

- 福祉現場のためのICT勉強会(チームス・グーグルやスラック・チャットツールの活用方法)

- デジタルに関する最新情報の共有

- 高齢者向けのスマホ相談会(LINE設定・写真保存など)

- 若者が先生になるデジタル交流教室の開催

- マイナンバーカードとマイナポータルの理解

- 飛驒市が進めるxIDの取り扱い

- 各法人・団体の取り組み紹介やノウハウの共有

- 介護・障がい・保育・福祉等各分野のつながりの促進

楽しみながら一緒に学んでいきたいです。

活動方法

オンラインとオフラインを考えています。

オンラインは主にSlackを利用します。

Slack(スラック)とは、

仕事や活動の情報共有に使う「LINEのグループチャット」に似たツールです。

でも、LINEよりも整理しやすく、話題ごとに分けて会話できるのが特徴です。

| 比較項目 | LINE | Slack |

|---|---|---|

| 会話のまとまり | 1つのグループで全部の話が混ざる | 「チャンネル」で話題ごとに分けられる(例:#おしらせ、#相談、#ざつだん) |

| メッセージの探しやすさ | 過去のやり取りを探すのが大変 | 検索機能でいつでも簡単に探せる |

| 既読の表示 | 既読がつく | 既読は表示されない(気楽に読める) |

| ファイル共有 | ファイルを送るだけ | ファイルを送って整理・保存もできる |

やさしいデジタルひだ での使い方

Slackでは、みんなが「わからないこと」「共有したいこと」「試してみたこと」を話題ごとに投稿します。

たとえば…

- #おしらせ:運営からの案内

- #質問・相談:ちょっとした困りごと

- #生産性向上:ICTやAI活用のアイデア

- #ざつだん:ゆるいおしゃべり

ポイント

Slackは「仕事用LINE」ではなく、みんなで知恵を出し合って支え合うための、整理しやすい会話の場です。

オフラインはスマホ相談会や、AI勉強会などを行います。

昨年度、共創福祉ひだで支援し行ったスマホ相談会をベースに、いろんな勉強会を開催したいと考えています。こちらもSlackで話題に上がった内容などを取り上げていきたいと思います。

運営

社会福祉法人吉城福祉会及び社会福祉法人神東会の地域貢献事業

(支援:社会福祉連携推進法人共創福祉ひだ)

やさしいデジタルひだ特設ページはこちら

どうしてこの地域貢献事業が必要と考えたのか?(2024年/令和6年中)

社会福祉連携推進法人として2つの社員法人に対して連携を推進する中で、特にデジタル(ICT)を利用した生産性向上については、2つの社員法人だけでなくもっと広く連携していくことで、地域全体的なリテラシーの向上が見込まれるのではないかと考えるに至りました。

特に、一人ケアマネジャーなどの事業所では、ケアプランデータ連携ひとつとっても導入するのに手間がかかっている現状です。AIの著しい進歩もしかり。

一方、マイナンバーカードによる健康保険証利用など、高齢者にとってはパッと理解が難しいデジタル技術の進歩があります。

「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を」という観点から考えると、このデジタルデバイドの解消は急務であると考えました。

参考)

飛騨市DX推進計画(令和6年3月)第4章 5(5)デジタル・デバイド対策の推進 社会のデジタル化によって快適に生活することができるよう、高齢者等を対象とするスマートフォンやオンライン申請利用教室を開催し、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化を目指す

これらのことから、社会福祉法人やNPO法人、ケアマネ事業所などがネットワークを組んで連携し、デジタルリテラシーの向上と生産性向上を図りながら、それらの法人のサービスを利用する高齢者・障がい者・子どもやその家族を含む地域の方々に対し、スマートフォン相談会のようなことを、それら各法人のリソースを使った地域貢献事業として行えないか考えました。

また、これらの活動にいずれは大学生・高校生・中学生に参加していただき、共生と共創を育みたいと考えています。

これを受けて、共創福祉ひだの令和7年度事業計画として下記2項目を位置付けております。

・1-1-2 福祉+デジタル「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を」目指す

→ 社員法人が行う地域貢献事業としてのスマホ教室などの支援等

・3-3-4 生産性向上を目的とした事業所間ネットワーク化の支援

→ 社員法人が行う事業所間ネットワーク化の支援